Schmuggel im Zweiten Weltkrieg: Schnitzel unter dem Risotto

von Sophia Lussi

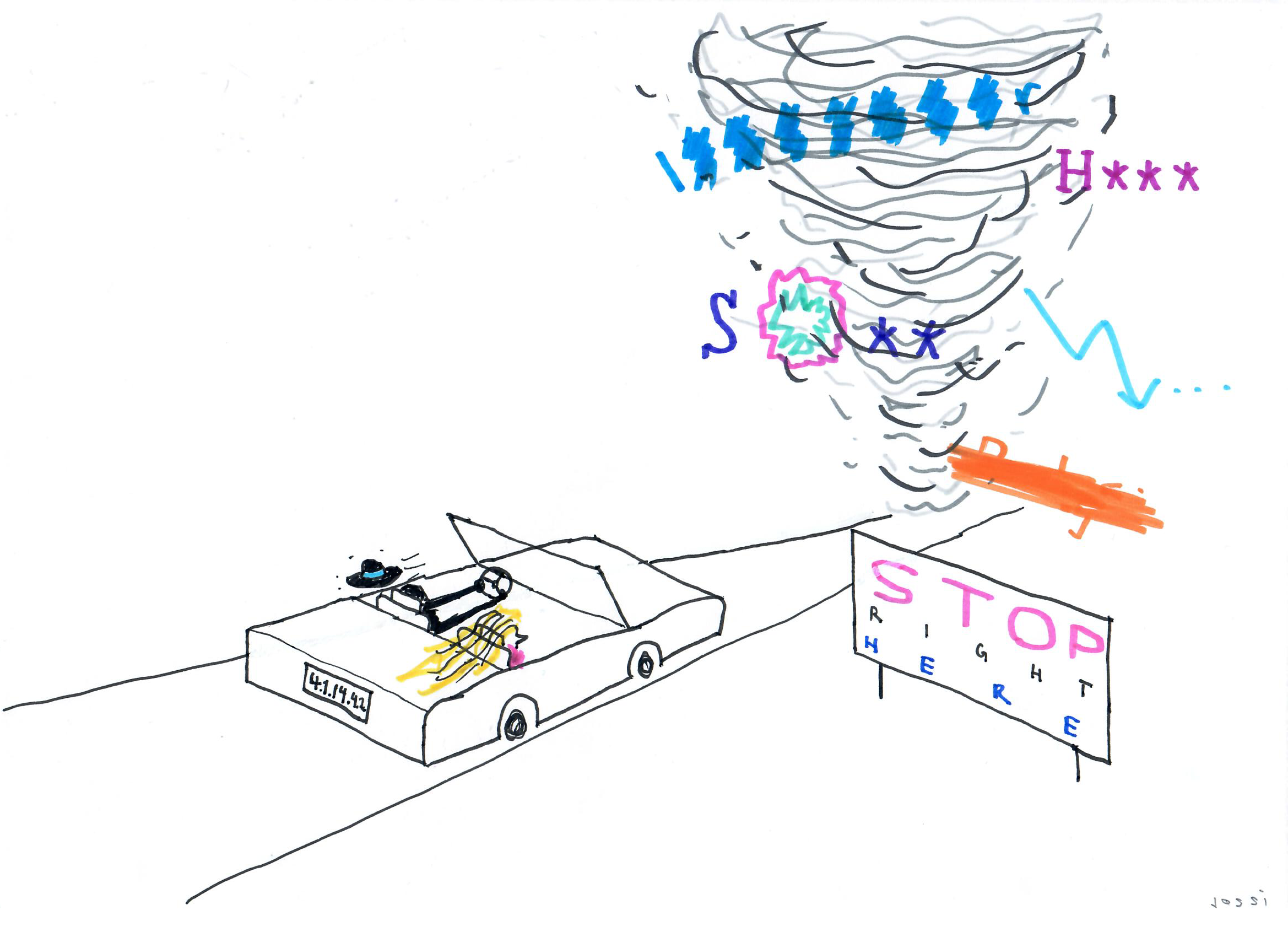

Illustration: Lea Glitsch

Die Schweiz von 1939 bis 1945: eine paradiesische Insel inmitten der Hölle.

So stellen die meisten Schweizer sich ihr Land vor, wenn es um den zweiten Weltkrieg geht. Der Begriff „neutral“ hat unser Verständnis dieser Jahre geprägt. Wir waren neutral und wurden somit nicht ins Geschehen eingebunden. Dies ist jedoch leider nur die halbe Wahrheit. Die Schweiz wurde nicht angegriffen und war militärisch gesehen nicht am Krieg beteiligt. Das bedeutet aber nicht, dass während dieser Jahre alles beim Alten blieb. Ein grosses Problem und eines, das oft in Vergessenheit gerät, wenn wir über den Krieg sprechen, ist die Ernährung.

Zu Beginn des Krieges bestand eine grosse Unsicherheit, da die Schweiz nur die Hälfte ihres Kalorienbedarfs decken konnte. Der Rest wurde aus dem Ausland importiert. Mit zunehmender Ausdehnung des Krieges ging die Menge der importierten Lebensmittel mehr und mehr zurück. In den Jahren 1941 und 1942 wurde nur noch 25% des Kalorienbedarfs importiert, 1944 sogar nur noch 10%. Die Ernährung der Bevölkerung wurde Teil der Geistigen Landesverteidigung. Um die Bürger bei Stimmung zu halten und einen Landesstreik wie 1918 zu verhindern, musste man eine zu starke Teuerung vermeiden und die knapper werdenden Nahrungsressourcen gerechter verteilen. Dazu wurde ein Rationierungssystem aufgebaut.

Eine Rationierung bestand daraus, dass jede Person eine Rationierungskarte erhielt, die sie zum Kauf von einer bestimmten Menge an Lebensmitteln berechtigte. Bei der Grösse dieser Menge unterschied man zwischen Kindern, Jugendlichen, Schwangeren, Normalverbrauchern und Schwerarbeitern. Zum Beispiel hatte ein Normalverbraucher 1943 im Monat Mai Anrecht auf 100 g Butter und 7 Kilo Brot. Ab 1942 waren alle wichtigen Lebensmittel rationiert, ausser Geflügel, Fisch und Kartoffeln.

Der grösste Teil dieser Rationierung wurde nach dem Krieg noch beibehalten. Erst im April 1948 konnte man Brot wieder uneingeschränkt kaufen. Doch wie war es, mit weniger Essen zu leben? War es die grösste Umstellung im Krieg oder wurde die Ernährung nebensächlich, weil man auf das allgemeine Geschehen konzentriert war? Diese Fragen habe ich an zwei Zeitzeugen gerichtet: meine Grosseltern. Mein Grossvater lebte während des Krieges in der Stadt und meine Grossmutter auf dem Land. Ich möchte in diesem Text ihre Eindrücke der Rationierung vergleichen und ob diese sich zwischen Stadt und Land unterscheiden.

Stadt

1939 war mein Grossvater 15 Jahre alt, ein Jahr später im Jahre 1940 begann er eine Lehrstelle bei der Bank. Zu dieser Zeit lebte er mit seiner Familie und seinen Grosseltern in einem Zweifamilienhaus in Affoltern am Albis. „Man hat während den dreissiger Jahren gemerkt, dass ein Krieg kommt“, sagt er gleich zu Beginn, „ Hitler erzählte da so Zeugs und deswegen hat sich die Schweiz auf einen Krieg vorbereitet.“ Schon 1938 wurde die Kriegswirtschaft eingeführt. Diese frühe Vorbereitung sorgte dafür, dass die Schweiz während des Krieges nicht wirklich hungern musste. „Im 1.Weltkrieg war die Rationierung ja in die Hose gegangen und deswegen wussten die Behörden, dass sie es dieses Mal besser machen mussten.“ Trotz dieser guten Planung, kann sich mein Grossvater an die Rationierung erinnern: „In der Bank gab es keine Kantine und wir mussten immer ins Restaurant. Es wurden sogenannte Fleischlosetage eingeführt, an denen wir Hörnli mit Brotstücken bekommen haben.“ Diese Fleischlosentage wurden jedoch auch manchmal umgangen, zum Beispiel hat er in der französischen Schweiz einmal Risotto bestellt und die Küche „schmuggelte“ ein Schnitzel unter den Risotto.

1940 wurde ein Landwirtschaftsprogramm lanciert, das als Lösung gegen eine Abschnürung der Achsenmächte dienen sollte. Bei dieser „Anbauschlacht“ wollte man die agrarische Fläche verdreifachen. Also wurde zum Beispiel der Sechseläutenplatz in Zürich in einen Kartoffelacker umgebaut. Die Bank, bei der mein Grossvater die Lehre absolvierte, kaufte 50 Kilo dieser Kartoffeln und verteilte sie an die Angestellten.

1944 musste mein Grossvater ins Militär. Ich habe das Gefühl, dass seine schlimmsten Erinnerungen an die Rationierung aus dieser Zeit stammen. Sein Gesicht zog sich zusammen beim Gedanken an das „getrocknete Gemüse“, das die Bevölkerung nicht essen wollte und deswegen der Armee abgegeben wurde. „Die Rösti brachte man auch kaum herunter, kein Saft, nichts war da dran.“

Nach dem Krieg ging mein Grossvater zwei Jahre an eine Handelsschule in England. Dort waren die Verhältnisse sehr anders als in der Schweiz: „An einem Tag kam meine Vermieterin ganz entrüstet nach Hause, weil sie für ihren Seifen-Coupon keine Seife bekam. Ich fand dies sehr merkwürdig und habe mich mit dem Coupons in der Hand auf die Suche gemacht. Aber wahrhaftig hatten sie in keinem Laden mehr Seife.“ Vor allem diese Geschichte zeigt meiner Meinung nach, dass die Schweiz ein gutes Rationierungssystem erstellt hatte. Es waren genau gleich viele Coupons im Umlauf, wie Essen, was offenbar in England nicht der Fall war.

Anzeige.

Land

Während mein Grossvater seine Erinnerungen an die Rationierung erzählt, sitzt meine Grossmutter daneben und schüttelt den Kopf. „Wir lebten ja wie die Herrgötter im Vergleich zu euch“, lachte sie. Meine Grossmutter war bei Ausbruch des Krieges 11 Jahre alt und wohnte auf dem Gut Sonnenberg in Unterengstringen. Ihr Vater war der Gärtner des Gutes. Laut seinem Dienstbüchlein musste er im Jahr 1939 für 103 Tage in den Aktivdienst, 1940 95 Tage und in den folgenden Kriegsjahren immer weniger. Dennoch sagt meine Grossmutter: „Meine Mutter und ich mussten alles alleine machen, weil der Vater immer weg war.

Die Rationierung spielte im Leben meiner Grossmutter nicht so eine grosse Rolle. „Wir hatten Glück, weil wir alles vom Bauern bekommen haben, ohne die Coupons einlösen zu müssen.“ Viel Fleisch hat ihre Familie sowieso nicht gegessen, also waren die Fleischlosentage keine grosse Umstellung. Ich frage sie darauf, ob es Kinder in ihrer Klasse gab, die weniger hatten als sie. „Unterengstringen war ein kleines Dorf, in meiner Klasse waren wir nur 6. Die meisten stammten aus Bauernfamilien, die sich selbst versorgen konnten. Vielleicht hat eine in den schlimmsten Jahren des Krieges etwas weniger gehabt, weil ihr Vater kein Bauer war, aber sonst hatten wir alle gleich viel. Sie kann sich nicht daran erinnern, ob die Bauern einen Teil ihrer Ernte abgeben mussten, um der „Anbauschlacht“ zu helfen. Dies wäre aber wahrscheinlich sowieso nicht sehr gut überwachbar gewesen.

Ich bin überrascht, wie viel meine Grosseltern aus dieser Zeit noch wissen, ist sie doch schon bald 80 Jahre her. Die Erinnerungen an diese Jahre scheinen sich speziell in ihren Gedächtnissen eingeprägt zu haben. Dies hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sie beide Jugendliche waren.

Es hat mich ebenfalls überrascht, wie verschieden ihre Berichte über die Rationierung waren. Mein Grossvater hat offensichtlich viel mehr von der Rationierung mitbekommen, als meine Grossmutter, und dies nur weil sie „auf dem Land“ lebte. Aus heutiger Sicht ist Affoltern am Albis wahrscheinlich sogar ländlicher als Unterengstringen. Aus ihren Berichten kann ich nun schliessen, dass die Schweiz im Zweiten Weltkrieg vielleicht ein Paradies war, aber zum Teil ein fades Paradies, wie trockene Rösti.